避雷针防雷系统综合应用选型和安装方案

+ 查看更多

避雷针防雷系统综合应用选型和安装方案

+ 查看更多

发布日期:2025-04-18 09:18

在自然界中,雷电是一种强大而危险的自然现象。每当雷暴来临,天空中电荷迅速聚集并释放,若人体或建筑物与带电云层形成导电通路,极易引发雷击事故,造成人身伤亡或财产损失。避雷针(又称防雷针)作为常见的主动防雷装置,其核心作用是引导雷电流安全流入大地,减少雷击风险。

一、避雷针的工作原理

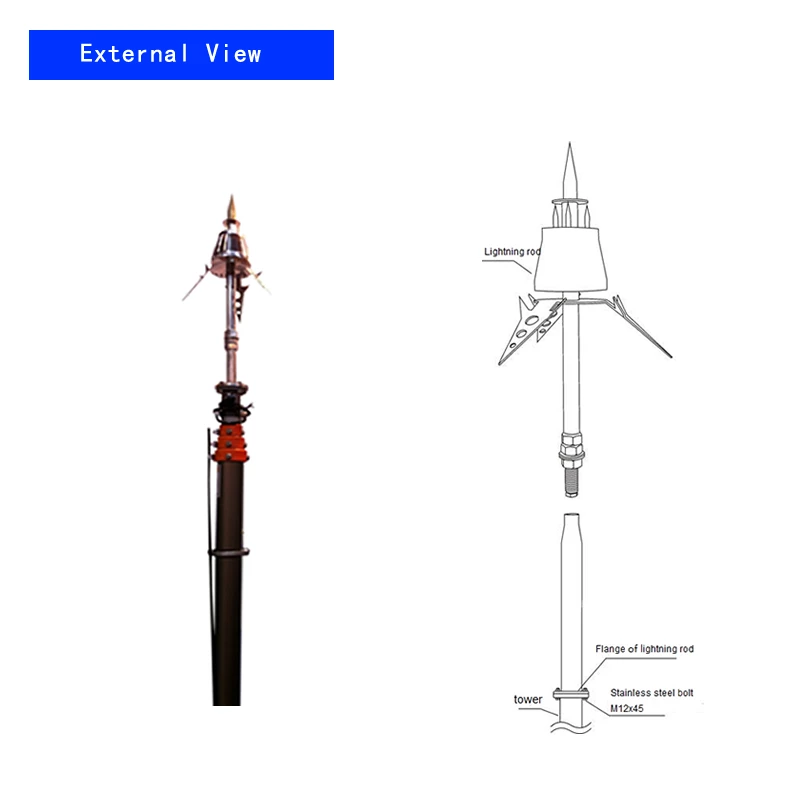

避雷针的基本结构由尖端、引下线和接地装置三部分组成。

尖端放电

集促作用:雷暴云底部带负电,而地面普遍带正电。尖锐的金属尖端在强电场作用下,可在尖端周围形成高强度局部电场,使空气分子电离,产生“尖端放电”(corona discharge)。

诱导作用:尖端放电形成的离子流能在雷云底部或地面附近与雷电前驱的“下行先导”(stepped leader)相互呼应,诱导雷电以预定路径接近避雷针尖端。

雷击导引

当下行先导接近地面时,尖端区域已形成与之相向的上行先导(upward streamer),两者在空中相遇后完成导电通道的贯通,从而使雷电流优先击中避雷针尖端,而非击中建筑物其他部分。

电流分流与安全接地

雷电流通过避雷针主体及引下线,沿最短路径流入接地装置,并迅速扩散到土壤中,保证地表电位升高幅度和持续时间都被限制在安全范围内,从而实现对被保护对象的防护。

二、

凯发科技

避雷针的类型与选型要点

在实际工程中,常用的避雷针可分为接闪器型和主动放电型两大类。

普通接闪器型避雷针

结构简单:主要依靠尖顶与被保护物上部之间的几何位置关系,以“法拉第笼”原理实现防护。

适用范围:小型建筑、住宅及简易结构,成本较低,施工维护方便。

主动放电型避雷针(早期 streamer 提前发射技术)

原理增强:在雷暴云底部电场强度达到一定阈值时,避雷针尖端能主动在更大范围内诱导并产生上行先导,提高接闪距离与保护半径。

特点:保护范围更大,安置位置可相对灵活,适用于高层建筑、工业设施、重要通信设备等关键目标。

选型与设计注意事项

保护半径与装置高度

根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),普通避雷针的保护半径 R 可按以下经验公式估算:

R = √[h(2D - h)] × α

其中:

h:避雷针有效高度(m)

D:滚球半径(根据防护等级取20-60m)

α:地形系数(平地1.0,山地0.7-0.9)

通过三维电磁场仿真软件(如CDEGS)进行精确建模,确保保护区域覆盖率≥95%。

引下线布置

条状或扁钢引下线:应尽量采用多条引下线,沿建筑物外墙对称布置,减少侧击风险。

布线路径:引下线应尽量垂直直下,避免出现大弯角,减少雷电流分布不均、局部过热或电弧故障的概率。

接地电阻要求

建筑物防雷接地电阻应≤10Ω,重要设施可要求≤4Ω。

若土壤电阻率较大,可采用扩大接地网面积、加装化学接地或使用垂直接地体等方式降低电阻。

材料与施工质量

材质:避雷针、引下线应采用耐腐蚀、高强度的铜、铜包钢或热镀锌钢材。

连接:所有连接处须采用专用紧固件,保证电气连续性,并避免因氧化或振动导致接触不良。

三、避雷针如何“避”雷——物理机制深入解析

电场增强效应

尖端放电的实现关键在于尖锐尖端处电场强度远高于周围平坦区域。当雷云下方的场强达到数千伏每米时,尖端处局部场强可瞬间增至击穿空气的阈值(约3×10^6 V/m),形成等离子体通道。

导电通道形成与维持

放电初期产生的正离子云(针对负云雷暴)在雷暴过程中相对稳定,为下行先导提供了“预先铺设”的高电导路径。一旦主雷击电流到来,便沿此通道快速前进,形成“一击而过”的导电过程。

能量分散与衰减

雷电流在进入接地体后,分布进大面积接地网并向四周土体扩散,电流密度逐渐减小,因而消除了对地表及附近设施的瞬间高压冲击。

电磁干扰(EMI)控制

虽然避雷针本身能够引导大部分雷电流,但雷电流在引下线和接地网中的分布仍会产生强烈的瞬态电磁场。为了保护敏感电子设备,通常还需配合安装避雷器(SPD)和等电位联结(EQUIPotential bonding),将瞬态过电压限制在设备可承受范围内。

四、避雷针并非万能——全面防雷体系的构建

单一避雷针仅能防止直接雷击,但并不能完全消除雷电引发的次生危害。实践中,完整的防雷系统包括:

外部防雷

直击保护:由避雷针、引下线和接地网组成,控制建筑物顶端的电位升高。

浪涌保护器(SPD):安装在配电箱和通信线路入口处,对感应过电压和旁击雷电流进行限压和泄流。

内部防雷(等电位联结)

将建筑内部所有金属管道(给水、消防、空调)、电缆屏蔽、结构钢筋等,通过等电位导线连接到防雷接地网,消除不同部位之间的电位差,避免局部放电和电弧现象。

屏蔽与隔离

对重要控制室、机房等区域,采用金属屏蔽门窗及金属框架结构,增强“法拉第笼”效应。

对敏感信号线路,使用屏蔽电缆并加装浪涌保护,避免电磁脉冲(LEMP)造成数据丢失或设备损坏。

五、安装与验收要点

设计阶段

委托具备资质的防雷检测机构或专业设计单位,根据建筑物高度、用途及区域雷击度选型并绘制专业图纸。

进行避雷范围及接地系统计算,合理布置接闪器位置与数量。

施工阶段

严格按照设计图纸和施工规范操作,确保金属件焊接、连接紧固可靠。

接地体施工时,应松土、加盐或化学接地剂,并采取分层回填、夯实工艺,以保证低接地阻值。

验收阶段

按《建筑物防雷装置施工与验收规范》(GB 50343-2012)进行外防直击、等电位联结、SPD 安装及接地电阻检测。

凯发科技

避雷针

作为最经典的直击雷防护装置,其核心优势在于通过尖端放电和引下线导流,实现对雷电能量的主动引导和安全释放。然而,单一避雷针并不能应对所有雷电危害,必须与浪涌保护、等电位联结、屏蔽隔离等内部防护措施相结合,才能构建一个多层次、全覆盖的防雷体系。只有在设计、施工、验收及后期维护各环节严格把控、定期检测,才能真正为人员安全和设备运行提供坚实保障。面对雷电这一“天灾”,我们唯有科学防护、精心管理,才能将风险降至最低。